【後編】YouTube広告~ブランドリフト調査で計測できる数値について~

前回のコラムでは、YouTube広告のブランドリフト調査の概要と実施方法について触れました。詳細はこちらを確認ください。今回のコラムでは、ブランドリフト調査を実施した結果、計測できる数値に関して触れていきます。

ブランド効果測定のデータについて

ブランドリフト調査(以後:ブランド効果測定)では、クリック数、インプレッション数、視聴回数などの通常の動画広告で計測できる従来の指標ではなく、広告想起、ブランド認知度、比較検討などの指標を重視しながら、マーケティング目標に合わせて広告を配信することができます。テストの方法とサンプルサイズの大きさにより、ユーザーが商品やブランドに対して持つイメージに対して、広告が与える影響を詳細に把握できます。

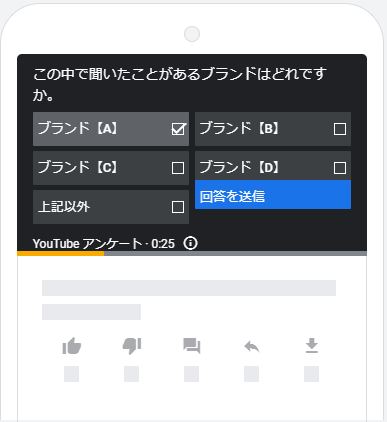

ブランド効果測定では、アンケートをもとに様々なデータを確認することができます。広告の配信と同時にYouTubeの動画再生前にブランドリフト調査(アンケート)が表示され、この調査のアンケートは広告を見たユーザーと広告の表示対象だったが広告を見なかったユーザーに対して表示されます。

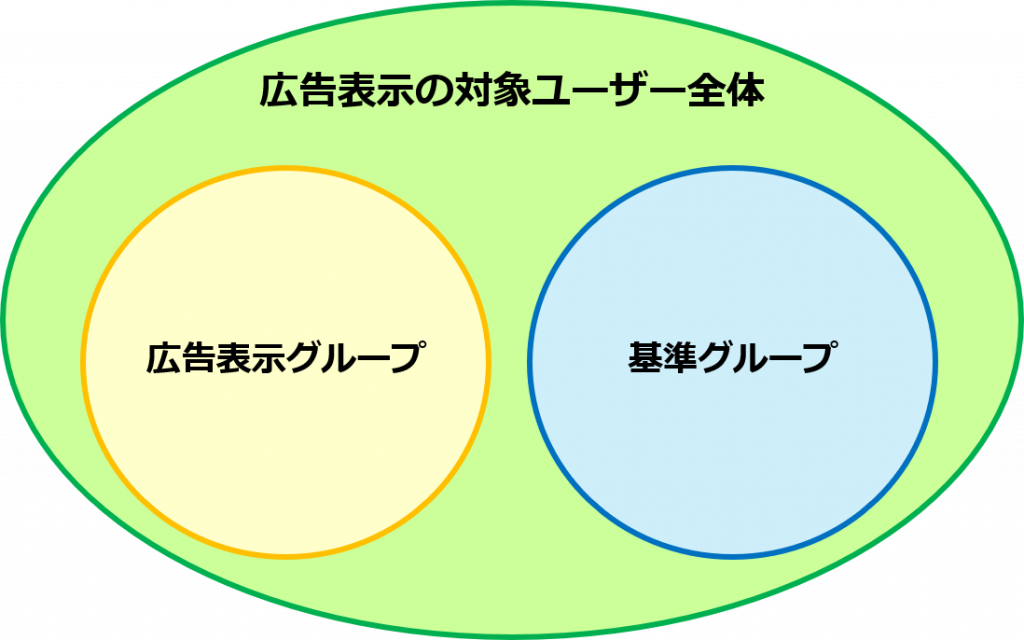

広告を見たユーザーと見なかったユーザーグループの回答の違いにより、広告想起、認知度、比較検討などの重要なブランド指標に広告が与える影響を確認できるのが、ブランド効果測定の最大のメリットといえます。

では、実際にブランド効果測定を実施した結果どのようなデータが提供されるのかを見ていきたいと思います。ブランド効果測定では、紐づけているキャンペーンが開始したタイミングで確認できる指標と調査の回答数に応じて確認できる指標があります。

≪紐づけているキャンペーンが開始したタイミングで確認できる指標≫

- 広告表示グループの回答数

- 基準グループの回答数

- すべてのアンケート回答数

≪調査の回答数に応じて確認できる指標≫

- 効果があったユーザー数

- 効果があったユーザーあたりの費用

- 絶対的ブランドリフト

- 余力に関するブランド効果測定

- 相対的ブランドリフト

- 基準グループの肯定的回答の割合

- 広告表示グループの肯定的回答の割合

※補足※≪確認できない指標≫

- アンケート集計結果の実データ

アンケートの回答者数等の指標は管理画面から確認できますが、アンケートの選択肢の中で自社商品(ブランド)や他社商品(ブランド)が具体的にどれくらい選ばれたのか数値で確認することができませんので、その点は注意が必要です。

広告表示グループの回答数

広告を見たユーザーから寄せられた回答の数を指します。

基準グループの回答数

広告を見ていないユーザーから寄せられた回答の数を指します。

基準グループに選定されるユーザーは無作為抽出ではなく、紐づけているキャンペーンで設定しているターゲットに当てはまる方が対象となります。

すべてのアンケート回答数

調査の回答数すべてを指します。

効果があったユーザー数

サンプル調査において広告を見たことでブランドに対するイメージが変わったユーザー数の推定値で、この数値に基づきキャンペーンの全体的なリーチが予測することができます。この数値から、ブランドや商品に関する調査において、広告を見たユーザーのグループと広告を見ていないグループの間で、肯定的な回答数にどのような差があるのかを確認できます。たとえば、広告を見た後で、ブランドや商品に関する比較検討(または認知度や広告想起)が伸びる可能性があります。

効果があったユーザーあたりの費用

広告を見た後にそのブランドを購入先候補として検討している、効果があったユーザーあたりの平均費用を示す指標です。効果があったユーザーあたりの費用は、キャンペーンの合計費用を、効果があったユーザー数で割って算出します。この指標を使用すると、ブランドの比較検討、広告想起、ブランド認知度などの面で、ブランドに対するユーザーの考えを変えるためにかかる費用を把握できます。

絶対的ブランドリフト

この指標では、広告を見たユーザーのグループ(広告表示グループ)と広告を見なかったユーザーのグループ(基準グループ)の間で、肯定的な回答数にどのような差があるのかを確認できます。基準グループの肯定的回答の割合を広告表示グループの肯定的回答の割合から差し引いて算出されます。絶対的ブランド効果測定は、ブランドや商品に対するユーザーの好感度に、広告がどれだけ影響を与えたかを測定するものです。たとえば、2 つの調査対象グループの間の肯定的な回答が 20% から 40% に増加した場合、絶対的ブランド効果測定は 20% となります。

余力に関するブランド効果測定

ブランドやサービスに期待されるプラス成長の可能性と比較して、ブランドやサービスに対する好感度を高めるうえで広告がどの程度影響を与えたかを示します。この指標は、絶対的ブランド効果測定を、基準グループの肯定的回答の割合を 1 から引いた値で割って計算します。たとえば、広告表示グループと基準グループの間で肯定的回答に 20% から 40% の増加があった場合、余力に関する効果測定は 25% となります。

相対的ブランドリフト

広告を見たユーザー(広告表示グループ)と広告を見ていないユーザー(基準グループ)の間の肯定的な回答数の差を、基準グループからの肯定的な回答数で割って算出します。この結果から、広告を見たユーザーのブランドやサービスに対する好感度に、広告がどの程度影響を与えたかがわかります。たとえば、2 つの調査対象グループの間の肯定的な回答数に 20% から 40% への増加が見られた場合、相対的ブランド効果測定は 100% となります。

基準グループの肯定的回答の割合

広告を見ていないユーザー(基準グループ)がブランドに肯定的な回答をした頻度です。この指標を使うと、ブランドへの肯定的な回答が、一般的なメディアへの露出など、キャンペーンの広告表示ではない要因にどの程度影響されているかを把握できます。

広告表示グループの肯定的回答の割合

広告を見たユーザー(広告表示グループ)がブランドに肯定的な回答をした頻度です。この指標を使うと、ブランドへの肯定的な回答がキャンペーンの広告表示による影響度を把握できます。

いくつか指標を説明しましたが、施策を評価するうえで重要な指標となるのが、【絶対的ブランドリフト】と【効果があったユーザーあたりの費用】です。施策全体の影響度を把握できる絶対的ブランドリフトはもちろん重要度の高い指標にはなりますが、必ずしも指標だけで評価をしていいわけではありません。

Googleのヘルプページであがっている例を参考にすると効果があったユーザーあたりの費用などの指標に重点を置いた方が良いケースもございます。

| キャンペーン | 費用 | インプレッション 1,000 回あたりの単価(CPM) | リーチ | 絶対的ブランド効果測定 | 効果があったユーザー数 | 効果があったユーザーあたりの費用 |

| キャンペーン 1 | $100 | $15 | 6,666 | 10% | 667 | $0.15 |

| キャンペーン 2 | $100 | $5 | 20,000 | 5% | 1,000 | $0.10 |

| 差異 | なし | 66% | 200% | 50% | 60% | 33% |

参照元:≪Google広告ヘルプ≫ブランドリフト調査の回答数と絶対的ブランド効果測定について

ブランド効果測定の回答数と絶対的ブランドリフトについて

ブランド効果測定で正確なデータを計測するためにはある程度の調査回答数が必要となります。必要な調査回答数は、一般には2,000件に達するとブランド効果測定の結果として管理画面に反映される仕様になっていますが、より精度の高いデータを計測するためGoogleは以下の表の数値を必要な回答者数としています。

| 検出可能な絶対的ブランドリフト | 必要な合計回答数 |

|---|---|

| 4% 以上 | 1,200~1,800件 |

| 3% | 2,800~5,000件 |

| 2% | 5,000~11,000件 |

| 1.5% | 11,000~20,000件 |

| 1% | 20,000~45,000件 |

| 0.5% | 45,000~180,000件 |

| 0.5%未満 | 180,000件以上 |

ブランド効果測定の指標の絶対的ブランドリフトが 0 に近づくと、絶対的ブランドリフトを正確に測定するために、さらに多くの調査回答が必要になります。これは、広告を見たユーザーの回答(広告表示グループ)と広告を見ていないユーザー(基準グループ)の回答の間にわずかな差しかない場合、その違いを正確に把握するためにより多くの回答が必要となるからです。

参照元:≪Google広告ヘルプ≫ブランドリフト調査の回答数と絶対的ブランド効果測定について

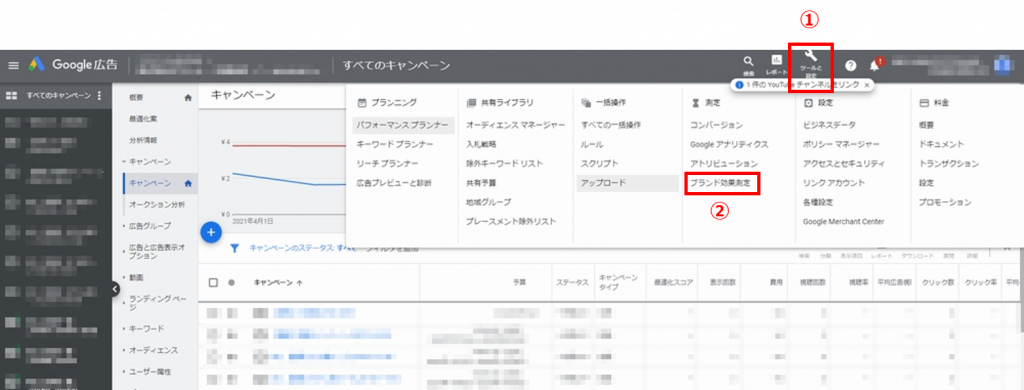

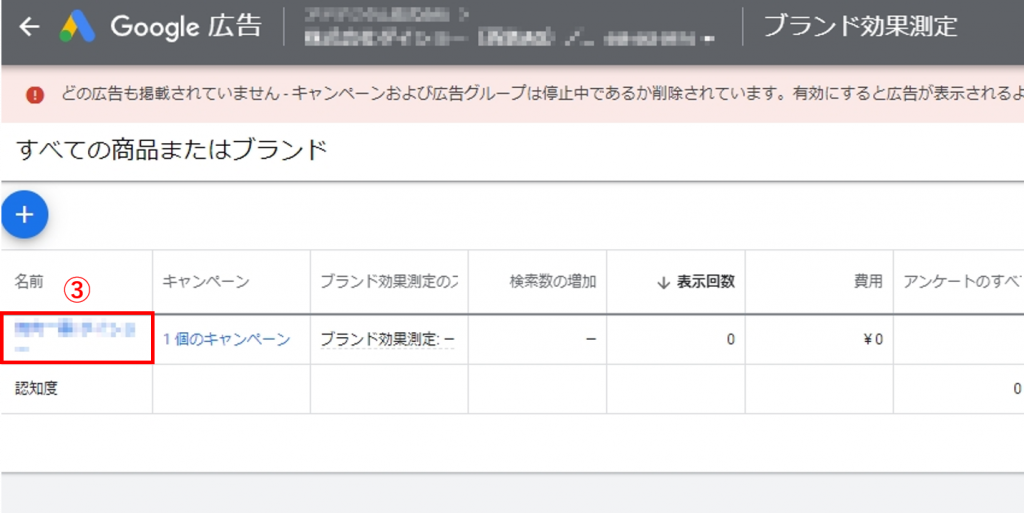

計測された数値の確認方法

では、実際にGoogle広告の管理画面でブランド効果測定の計測データを確認する方法を説明します。

最後の実際にデータを確認する画面では、全体の実績や年齢・性別・動画単位でどうだったかがをグラフや表で確認することができます。

今回はブランド効果測定画面での確認方法を説明しましたが、管理画面のキャンペーン一覧画面にて表示項目を変更すれば、そちらで確認することも可能です。ブランド効果測定の画面ではExcelやcsvでダウンロードできないので、データをまとめたい場合はキャンペーン一覧画面で見た方が良いかもしれません。

まとめ

今回のコラムでは、ブランドリフト調査に関するコラムの後編として計測できる数値やその数値の確認方法について触れました。通常のYouTube広告では計測できない数値がブランドリフト調査では見ることができるので、認知施策を実施する際にはより深い効果検証できます。弊社でも実施することが可能ですので、問い合わせページよりご連絡ください。